(69) 아버지의 그림자는 줄어들고 있었다 / 오기택

페이지 정보

수필산책 작성자 편집부 작성일 2019-08-29 09:41 조회 7,133 댓글 0본문

< 수필산택 69>

아버지의 그림자는 줄어들고 있었다

오기택 / 한국문협 인니지부 회원

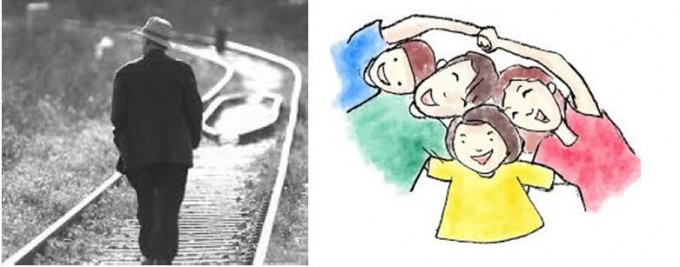

스산한 밤공기가 내 피부에 닿는다. 한국의 여름밤은 인도네시아 보다 더 시원하고 포근하다. 아마도 단순한 물리적 이유를 넘어 ‘조국’이라는 감정적 여운이 있기에 이렇게 느껴졌으리라. 한국의 밤엔 어둠이 있을 곳이 별로 없다. 한국의 밤거리는 불빛의 향연으로 가득 찼으며 어둠은 그 빛들을 피해 숨을 곳을 찾기 바빴다. 인도네시아의 밤에 익숙했던 어둠은 한국의 밤에서는 부끄러움을 느끼는 존재가 되어버린 것 같다. 망중한 휴가기간, 오랜만에 아버지와 밤길을 걷는다. 낮에는 못 느꼈던, 아버지가 연로해지고 계시다는 감정을 밤 그림자를 통해 느낀다. 어느새 아버지의 그림자는 더 줄어들어 있었다. 빛을 피해 숨기 바빴던 어둠은 아버지의 그것을 감춰주지 못했다. 아버지는 항상 등만 보이고 싶어 하셨다. 가장의 무게, 그것들을 가족들에게 보여주고 싶어 하지 않으셨기에, 아버지에게 있어 책임이라는 것은 당연한 것이었고 그 무게가 아무리 무겁더라도 기꺼이 감내해야 할 것이었다.

그래서일까? 내 기억 속의 아버지는 항상 ‘괜찮아’를 말하시는 분이셨다. 본인의 감정보다는 가족의 감정을 먼저 생각하는, 항상 그런 대답이 내재되어 있는 ‘로봇’ 같은 분이셨다.

그런 모습 때문인지, 아버지는 항상 강해보이셨고 또 항상 강한사람 같았다. ‘연약’과 ‘연로’라는 단어는 아버지의 인생사전에 없는 단어처럼 느껴졌다. 그런 모습들 때문이었을까? 나는 아버지의 그런 ‘강인한’ 모습이 당연하게 느껴졌고. 그런 모습이 아버지의 본 모습이라고 생각했다. 그는 늙지 않는 초인이었으며, ‘노쇠’라는 단어는 그와는 거리가 먼, 다른 나라의 전설 같은 말인 줄 알았다. 하지만, 시간이 흘러 그 전설은 내 눈 앞에 와 있었다. 그 단어는 더 이상 신화 속의 전설이 아니었다. 아버지는 자신의 인생 사전에 ‘노쇠’라는 새로운 단어를 채워 넣으셨다. 아버지의 그림자는 언제부터 줄어들었던 걸까? 아마 아버지의 그림자가 줄어들고 있음을 최초로 경험했던 사건은 내가 고등학생 때였던 것 같다. 아버지는 항상 나보다 큰 존재였다. 단순히 감정적 존재의 큼을 넘어선, 물리적으로도 항상 나보다 ‘큰’ 존재였다. 하지만, 나는 고등학생 시기를 겪으며, 아버지는 더 이상 나보다 물리적으로 ‘큰’ 존재가 아니게 되었다.

어느 순간부터인가 나는 아버지보다 물리적으로 ‘큰’ 존재가 되어있었으며 아버지는 자신보다 커진 자식을 흡족하게 바라보곤 하셨다. 이때부터였던 것 같다. 아버지의 그림자는 점점 그 길이가 줄어들기 시작했다. 봄의 싱그러움과 추위의 여운이 느껴지는 3월의 화창한 어느 봄날, 나는 임관 사령장을 받고 대한민국 육군 장교가 되었고. 아버지는 나의 그런 모습을 한없이 기쁘게 바라봐주셨다. 기쁨과 환희가 넘치는 그 순간에도, 아버지의 그림자는 줄어들고 있었다. 가장 큰 환희와 기쁨을 느끼는 순간마저 아버지의 그림자는 줄어드는 걸 멈추지 않았다. 아버지의 그림자는 쉼 없이 줄어들고 있었다. 하지만, 순간순간의 희로애락의 감정에 휩싸였기 때문일까. 나는 아버지의 그림자가 줄어들고 있음에 너무 무지했다. 아버지의 그림자는 때로는 너무 크게 줄어들곤 했다. 아버지의 어머니인 할머니가 돌아가신 그날. 아버지는 정말 크게 슬퍼하셨고. 빈소를 지키는 아버지의 어깨는 한 없이 위축되어 보였다. 그 위축 된 어깨가 슬픔에 가려져 몰랐지만 아버지의 그림자는 그날 크게 줄어들어 버렸다. 아버지의 그림자는 쉬지 않고 줄어들고 있었으며 나는 일상이라는 타성에 젖어 그것을 ‘자연스러움’이라 생각하며 특별하지 않게 받아들이고 있었다.

아버지와 내가 이 세상에서 만나게 된지 28년이 된 7월의 어느 날, 인도네시아에서 귀국 후, 오랜만에 마주한 아버지의 그림자는 생각보다 ‘너무 많이’ 줄어들어 있었다. 순리라는 타성적 변명으로 치부하기엔, 아버지의 그림자는 너무 안타깝게 줄어 있었다. 인도네시아 생활에서 성장한 나의 모습에 스스로 만족하며 성장한 모습을 보여드릴 수 있다는 생각으로 기쁘게 달려 온 가족의 품. 아버지의 그림자를 보고 나니 막상 내가 맞닥뜨리게 된 감정은 기쁨과 자랑스러움 보다는 슬픔과 애잔함이었다. 나의 그림자가 길어질수록 아버지의 그림자는 점점 줄어가고 있었다. 짧은 기간 동안의 성장과 그 과정에서 오는 기쁨에 취해있던 나는 한국에서 맞이하게 된 순리와 현실에 숙연해질 수밖에 없었다. 그동안 아버지는 참 많이 ‘늙으셨다’. 자신의 그림자가 줄어들고 있음에 아쉬움의 감정과 섭섭함을 토로할 법 하시지만 아버지는 조용히 자신에게 다가오는 순리를 받아들이고 계셨다. 오히려 줄어 든 자신의 그림자에 아쉬워하기 보단 길어진 아들의 그림자에 자랑스러워하시고 기뻐해주셨다.

문득 내가 지금 보내고 있는 일상이 영원할 것이라는 막연하고 아이 같은 상상을 하곤 했다. 행복의 모래시계는 빠르게 흐르고 있지만 나는 내 행복의 모래시계는 한 없이 계속 흐를 수 있을 것 이라는 착각에 살고 있었다. 아니, 어쩌면 나는 내 모래시계가 쉬지 않고 흐르고 있다는 것을 누구보다 잘 알고 있었던 거 같다. 하지만, 이 모래시계의 마지막을 볼 자신이 없었던 건 아닐까. 그래서 애써 스스로에게 최면 걸며 이 시간이 끝나지 않을 것 이라 눈 가리고 아웅 했던 건 아닐까. 가족과 함께하지 못한다는 것, 일상을 공유하지 못한다는 것의 의미를 이제야 비로소 알게 되었다. 해외에서 생활하게 된다는 것은 내가 생각했던 것 보다 더 많은 희생과 각오가 필요했던 일이었다. 당연했던 것들이 당연하지 않게 되는 것, 일상의 소소한 변화들이 크게 느껴지게 되는 것. 그것이 바로 ‘타지에서의 삶’이었다.

그렇기 때문에 아버지의 그림자는 계속 줄어들고 있었음에도, 나는 그 사실이 너무나 생소하고 낯설게 느껴졌다. 타국에서 삶의 경험을 통해 비로소 일상의 소중함과 감사함을 느끼게 된 거 같다.

우리가 맞이하는 하루하루는 너무도 소중한 ‘일상’이지만, 우리도 모르는 사이에 타성에 젖어 당연한 ‘일과’처럼 느꼈던 것은 아닐까 반성하게 된다. 하루하루의 변화에 무뎌진다는 건 일상의 소중함을 함께 나누고 있다는 것일 수 도 있다. 아버지의 그림자가 줄어드는 걸 못 알아본 짧은 시간동안 일상이 공유되지 않았기 때문이 아닐까. 그래서인지 이렇게 짧은 휴가 기간이나마 가족과 같이 생활 할 수 있음에 큰 감사를 느낀다. ‘있을 때 잘해’라는 말은 단순히 한 가락의 노랫말이 아니었을지도 모른다. 어쩌면 인생을 통달한 어느 철학자가 남긴 마지막 유언의 한마디였을지도 모른다. ‘있을 때 잘 하자.’ 지금의 감사함을 느낄 수 있음이 행운이며. 아버지의 줄어드는 그림자를 통해 시간의 유한성을 깨달을 수 있었던 건 어쩌면 신이 나에게 일깨워 주신 큰 가르침이자 삶에 대한 감사함 인지도 모른다. 오늘밤에도 아버지와 산책을 나서고 싶다. 어제보다 줄어든 그림자 때문에 마음 한쪽이 울적해 질 수 도 있으나 지금 처럼 함께 할 수 있음에 더 큰 감사함을 느낄 수 있을 거 같다. 앞으로 해가 지날수록 아버지의 그림자는 점점 더 줄어들어 가겠지만 지금 함께 했던 일상의 소중함에 감사하며 먼 훗날 이 시절을 추억하면서 그 섭리에 순응하는 방법을 배워 나가야만 할 거 같다.

“아버지! 감사하고 사랑합니다. 우리 앞으로도 더욱 행복하게 지내요.”

댓글목록 0

등록된 댓글이 없습니다.