전문가 칼럼 자바에서 시를 읽다 69 - 문8 /박정자

페이지 정보

본문

<자바에서 시를 읽다 69>

문 8

시, 박정자

이모님은 매년 볕 좋은 가을 하루를

창호문 바르는 일에 정성이셨지

들국화 몇 송이 따다가

그도 아니면 종이를 꽃으로 오려서

뽀얀 창호지 사이에 두고

탱탱 소리 나게 문을 바르셨지

사방 십 센티 남짓 유리를 발라 봉하는 것은

사립문 밀고 오는 마실 손님을

안에서 먼저 반기기 위해서지만

추운 날이면 종일 방안에 앉아서도 볼 수 있었던

울타리 위에 걸려 있던 두 개의 무덤

언니는 늘 그것이 무서워라 하던

작고 둥그런 동산과 병풍 같던 그 뒤 큰 산 능선이

어린 공상과 평화이던 무한의 문이던 거야

밤이면 이불 속에서 별도 헤면서

지금의 내 아인 끝끝내 모를 창호지문의

따스한 촉감과 물감처럼 번지던 부드러운 빛

마른 꽃잎 새살거리던 그 방문 가엔

오늘밤도 벌레 먹은 나뭇잎 살풋 떨어져

맑은 달님 포르르 받아 마시며 어여쁜

꿈속을 떠다니고 있을까

어린 날의 초록빛 문 하나

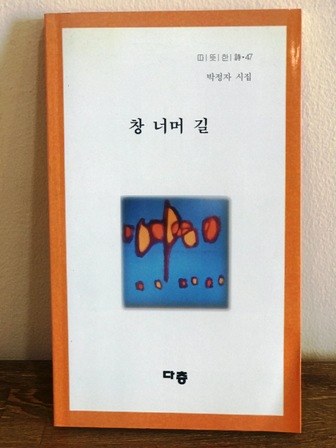

(출처: 창 너머 길 – 다층)

NOTE*****************************************

차고 맑은 바람과 쨍한햇살이 드는 가을 어느 오후의 풍경을 떠올리게 만드는 시다. 좋은 시는 그렇다. 잊어버리고 있었던, 혹은 잃어버리고 말았던 어떤 시간과 어떤 풍경과 어떤 사람을 떠올리게 만든다. 그리고 그 때의 나를 불러 준다.

시를 따라 읽어가면, 가을 볕이 좋은 날에 창호지를 꺼내어 문을 바르는 이모와 조카들의 다정한 오후가 그림처럼 떠오른다. 다가올 겨울 찬바람을 막기 위해서 새로 문을 바르는 것일테지만, 천성적으로 아름다움을 보는 눈을 타고나셨을 게 분명한 이모님은 들국화 몇 송이를 덧대어 그윽한 가을을 문에 들이신다. 사립문으로 들어서는 동네 친구를 먼저 맞고, 일찍 돌아가신 가족들의 무덤을 방 안에 앉아 볼 수 있는 작은 유리도 발라 봉하신다. 언니는 그 무덤의 풍경이 무섭다고 했지만, 어린 시인은 그 유리문을 통해 별을 보고 공상의 세계를 만난다. 그리고 그 창호지문의 따스한 촉감과 물감처럼 번지던 부드러운 빛을 기억하는 시인이 된다.

어린 날의 가을 하루가 맑고 고즈넉하고 따뜻하게 스며드는 참 아름다운 시다. 정직하고 군더더기 없는 풍경이 그려져 있다. 가까이서 혹은 먼 발치에서 내가 보았던 박정자 시인의 이미지가 그대로 시가 되어 있는 느낌이다. 사시사철이란 단어도 없이 여름만 내내 이어지는 적도에 살지만, 그녀는 언제나 가을을 닮아 있었기 때문이다. 저리 아름다운 가을 풍경을 간직하며 시를 쓰는 시인이니 당연한 일일 거라고 혼자 짐작을 했다.

*채인숙 / 시인. 2015년 <실천문학> 오장환 신인문학상을 받으며 등단했다. 라디오와 TV다큐멘터리 작가로 일했다. 1999년 인도네시아로 이주하였고, 인도네시아 문화 예술에 관한 칼럼을 쓴다.

추천0

- 이전글추석마다 돌맞이 하는 사내 18.09.27

- 다음글[서예가의 골프 만담 4]골프 홀인원, 운이야 실력이야 18.09.25

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.