전문가 칼럼 1박 2일 산행에 '건강증명서'를 제출하다

페이지 정보

본문

[이별 여행으로 3천m 고봉을 오르다 1]

"함 갑시다."

또 의견이 나왔다. 그래 가긴 가야 한다. 손자뻘이나 될 작은 산만 주마다 오르내릴 것이 아니다. 터줏대감마냥 근처의 모든 산을 높이와 크기로 호령하는 저 산을 한번 올라야 한다. 높다고 크다고 멀리 우러르기만 할 것이 아니다. 오르고 또 오르면 못 오를 것이 없잖은가. 그 정상엘 한 번 가야 한다.

표고 2958m 그대산(Gunung Gede), 자카르타에서 남으로 약 90km 거리에 있는 딱 한국의 지리산 느낌 나는 산.

▲ 등산길에서 본 그대산

▲ 집 뒤 언덕에서 바라본 그대산

그대산 산행은 전년에도 <산빠람(인도네시아 한인 등산 모임)>의 목표였다. 이미 다녀온 경험자가 둘이나 있어 정보도 충분하다. 산빠람의 가장 성실한 참석자 김성회 회원의 제안에 모두 찬동을 했다. 물론 나도 매우 적극 호응했다. 다만 겉과 달리 속은 딴마음이 꼼지락거렸다. 가지 않을 것이라는, 아니 나는 가지 못할 것이란 꼼수. 간다고 해놓고 가지 못하게 될 것이라는 이 미묘한 심뽀는 뭐지? 정말 별거 아닌 별거다. 겁쟁이의 도전과 미지에 대한 두려움.

"근데 사람들 취향 참 묘해요. 오라지도 않는 저 거대한 산을 왜들 그렇게 가려고 안달이지? 하여튼 뭐 높은 꼴을 못 본다니까? 꼭 밟고 서려고 해요."

가기 싫으면 말더라도 이 말을 내뱉을 순 없다. 하여튼 그럴듯한 핑계거리, 먹힐 핑계를 찾아야 하는데…. 그 높은 산을 오르기에는 내 체력이 너무 약해. 내 나이가 얼만데 그 높은 곳을 오른단 말인가. 그래 비싸게 먹은 나이 이럴 때는 절대 못 써먹는다. 아 그렇지 핑계는 또 있다. 최근 아침 운동도 영 게을렀다.

이런 쯔쯧∼

핑계가 이 정도라면 모두 웃지도 못할 수준이다. 옳거니 걱정할 거 없다. 작년에도 가자고 얼러놓고 결국 못 갔잖은가. 내심 모두 겁먹었다는 증거다. 올해도 그러다 말겠지. 덮어두자. 갈 때쯤이면 썩 어울리는 핑곗거리도 생기리라.

근데 이럴 때 꼭 영웅이 나타난다. 강력한 '의지'를 가진 사람이다. 도전과 실천이 길든 사람이다. 필요성을 낱낱이 역설하면서 적극적으로 추진하는 사람이다. 산빠람의 총무를 맡은 김정민 회원이 속도 빠르게 거사 날을 잡아 들이민다. 가까스로 제약을 피한 날이란다. '입산 금지', 그러니까 우기가 지나간 4월 1일 이후여야 산행할 수 있으므로 그 전에는 안 된다고 했다.

중요한 고려 사항이 또 하나 있단다. 그간 주말이면 함께 산행하던 문석주 회원이 베트남으로 이주하는 것이 4월 초라고 했다. 그래서 다짜고짜 출발일로 정한 날이 4월 1일 토요일.

그 새벽 5시 40분까지 자카르타에서 남으로 쫙 뻗은 자고라위 고속도로 달리다 센툴 시티 톨게이트 빠져 나와서 모이기.

이별 산행? 명분 참 미묘하고 재밌다. 하필 산에 올라 석별의 아쉬움을 나눈담? 그것도 3천m급의 높디높은 곳에 올라서. 우리가 무슨 세계의 고봉들을 섭렵하고 다니는 전문 산악인들도 아닌데. 하여튼 그간 산으로 맺은 정을 생각하면 명분 좋은 이벤트다. 다만 참석 인원이 고작 6명. 아니 앞서거니 뒤서거니 딱 좋은 여섯 명.

▲ 집 테라스에서 바라본 살락산

▲ 등산길에서 바라본 살락산

사실 그대산은 건너편 살락산(Gunung Salak)과 함께 내가 어지간히 짝사랑하는 산이다. 이 두 산을 찍은 사진만 수백을 헤아린다. 집 테라스나 옥상에서 수시로 찍었고, 산행할 때면 때마다 다른 모습을 담고 또 담았다.

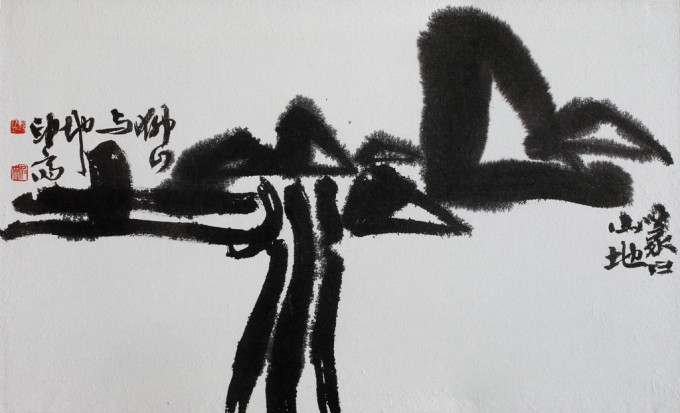

재작년 전시 주제를 '산'으로 삼았던 이유 팔 할은 두 산 때문이다. 모든 작품에 들어앉은 산 형상은 다 이 두 산을 이리저리 뜯어본 것들이고, 작품에 붙은 창작 단상은 물론 함께 수록된 에세이 모두가 두 산의 운치에서 비롯되었다. 그때 발간한 책 이름도 <산정무한(山情無限)>이다.

▲ 그대산과 살락산의 정취로 인해 창작한 작품 앙산여지(仰山與地, 산 우러르고 땅 더부러)

흥미로운 것이 두 산의 특징이다. 그대산의 모습은 딱 떡대 좋은 남성이다. 그리고 그대산을 그윽이 바라보는 살락산은 딱 자태 고운 여성이다. 그대산은 듬직하고 살락산은 아름답다. 높은 만큼 덩치도 큰 그대산은 능선이 두텁고 유려하다. 더 낮음에도 더 솟아 보이는 살락산의 능선은 미려함이 넘친다. 봉우리 모습도 그대산은 뭉툭한 남성의 코와 같지만 살락산은 미인의 콧날처럼 오뚝하다.

겉모습과 완연 다른 것이 두 산의 속내다. 그대산은 높아도 정상까지 사람들에게 그 품을 잘 내어준다. 반면 경사도가 높고 험한 살락산은 정복을 쉽게 허락하지 않는 것으로 알려져 있다. 헬기 추락사고로 다수의 인명이 희생당한 적도 있는데, 그 사건 이후 사람들은 더욱 살락산에 오르기를 두려워한다. 폭포가 많은 계곡을 집적거리긴 해도 정상 정복은 감히 엄두를 못 내는 것이다.

살락산을 여성스럽다고 하고 보니 도저히 그냥 넘길 수 없는 미묘한 사실이 있다. 살락산의 생수 생산 공장 숫자다. 무려 3천을 헤아린다고 한다. 설마 해서 관련 관청에 전화를 했다. 어렵사리 연결이 되었는데 별걸 다 묻는다 싶은가 보다. 그러나 그의 대답은 "Mungkin(아마도)"이다.

"그럼 그대산은?"

"거긴 없는 것으로 아는데?"

그대산이 훨씬 크고 높은데 거긴 생수 생산 공장이 없다? 곱씹을수록 참으로 신기하지 않은가?

▲ 산행에 건강증명서를 내야 한다. 병원엔 안가도 된다. 돈만 주면 그쪽에서 알아서 한다.

1박 2일 산행에 '건강증명서'를 제출하다

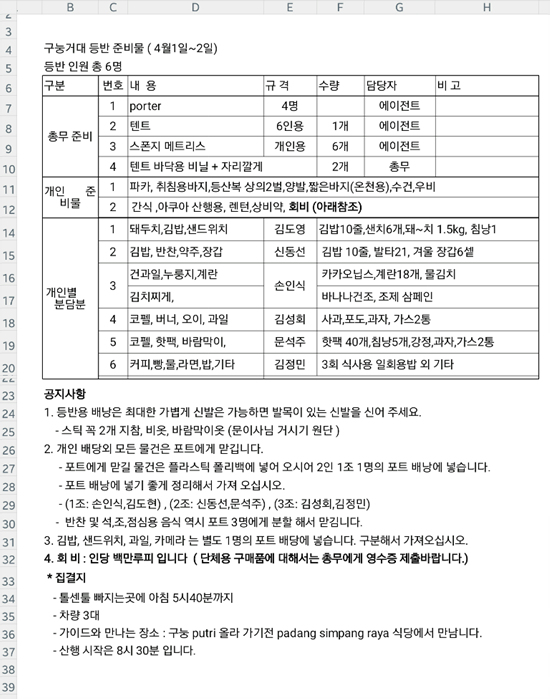

준비에 돌입했다. KITAS(체류허가증)와 여권 복사본을 제출하라고 했다. 입산 관리소(Green Camp Mandalawangi Cibodas)의 허가를 받기 위해서다. 또 다른 요구 사항, 입산 티켓을 사려면 건강증명서를 제출하란다. 누가 1박 2일 산행 한 번 하겠다고 병원에 가서 건강증명서를 뗀단 말인가. 알고 보니 다 짜고 치는 고스톱이다. 돈만 주면 그쪽에서 다 알아서 한 댄다. 내 몸에 청진기 한번 안 쓰고 내 이름의 건강증명서라니.

좋은 점도 있다. 관리소 소속 포터가 있다고 했다. 믿고 쓸 수 있겠다. 텐트와 바닥에 깔 방수포, 스펀지 매트리스까지 다 관리소에서 임대한다고 했다. 편리함이야 없지 않지만, 우기 내내 축축하게 관리소 창고에 저장돼 있었을 그 물건들을 사용하고픈 마음이 안 생긴다. 6인의 하룻밤 집이 될 대형 텐트만 하나 빌리기로 했다.

"야호~"

개인용 침낭을 맞춤으로 제공하겠다는 독지가가 있다. 어디 그 뿐인가. 방수포와 야외 천막용 코팅한 천도 준비하시겠단다. 그에 더해 핫팩 40개와 겨울 장갑까지. 스포츠 의류와 부분 용품을 생산 수출하는 회사를 운영하는 신동선, 문석주 두 회원 덕이다. 왠지 점점 더 즐거워지는 산행 느낌, 못 간다는 핑계 댈 게 없었던 것이 정말 다행이다. 이별의 시간은 점점 다가오는데….

나름 각자 준비할 것도 많다. 고지의 밤 추위를 견뎌낼 방한 장비들이다. 한국의 겨울 산행에 비교할 것이야 아니겠지만 열대 나라 산행인데도 겨울 파카와 취침 시 껴입을 옷들을 준비해야 한다. 변덕 많은 고산의 날씨, 더구나 비가 많은 지역이니 비에 대해 대비는 확실해야 한다. 밤을 밝힐 불도 있어야 하고, 동트기 전 정상에 올라야 하니 이 역시 확실히 대비해야 한다.

▲ 등반 준비물 안내문.

중간에 라면 정도는 사 먹을 곳이 있다고 했다. 그러나 음식을 철저히 준비해가기로 했다. 준비할 수 있는 최대한. 믿는 구석이 있다. 1박 2일 6명 산행에 포터가 4명, 그래 짐꾼 좀 제대로 써보자. 정규 다섯 끼에 밤참을 비롯한 세참과 간식 모두 푸짐하게 준비하자.

불고기와 김치, 김밥과 샌드위치 누룽지와 과일 몇 가지, 빵과 견과류, 에너지 충당용 초콜릿까지. 그리고 추가로 이별주라나 정상주라나 스물한 살의 발렌타인 1병.

각자 준비하겠다고 밝힌 것을 어림잡아도 작은 산 하나 되겠다. 자 출발이다. 나와라. 산이여, 이름도 그리운 그대여! 산빠람이 간다.

이 글은 오마이뉴스에도 실렸습니다.

추천0

- 이전글술라웨시 이야기 - 또 딜라띵 장군 (Panglima To Dilating) 17.04.13

- 다음글II 아세안 주요국의 경제 특구 - 캄보디아 17.04.11

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.